邻居张阿姨和叔叔的儿子去年上大学后,两人突然变得无所适从:以前每天围着孩子转,现在下班回家面对空荡荡的房子,只能各自刷手机,连话都少了;张阿姨甚至总跟儿子视频,想知道他 “吃了什么”“有没有好好上课”,忽略了身边的叔叔。其实,“空巢父母” 的焦虑,本质是 “长期以孩子为中心的关系模式,在孩子离开后失去了重心”,没及时重构夫妻二人的相处模式。

心理学中的 “关系重构理论” 指出,家庭生命周期的每个阶段(如孩子出生、孩子成年离家),都需要调整夫妻关系的核心重心 —— 从 “以孩子为中心” 回归 “以彼此为中心”,重新发现伴侣的价值,创造二人专属的生活乐趣,才能避免陷入空巢焦虑。很多夫妻在孩子成长过程中,逐渐把 “父母身份” 当成了唯一的角色,忘记了 “自己还是伴侣”,孩子离开后,就会觉得 “生活失去了意义”。

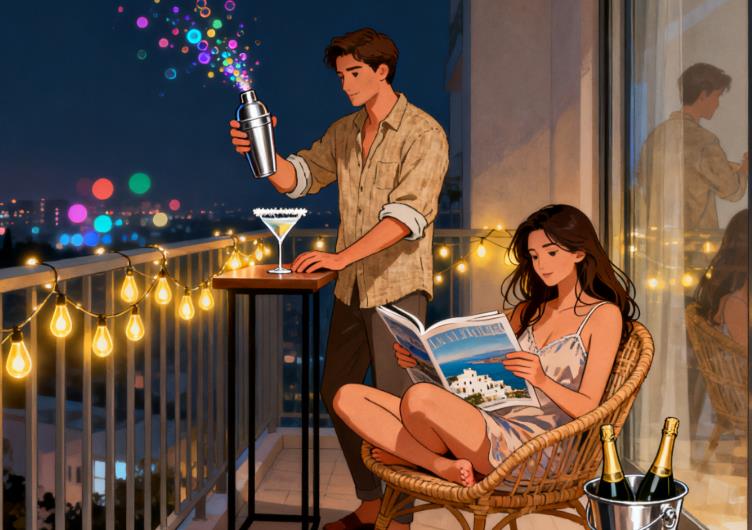

张阿姨和叔叔后来试着用 “三步重构法” 调整生活:第一,“找回共同爱好”,他们年轻时都喜欢养花,只是后来因为照顾孩子没时间打理,现在重新在阳台种满了多肉和月季,每天一起浇水、施肥,边打理边聊 “这盆多肉又长新叶了”“下次要不要再种点茉莉花”;第二,“创造二人专属时光”,每周三晚上定为 “约会夜”,一起去小区附近的餐厅吃饭,饭后散步聊天,聊的不是 “孩子怎么样”,而是 “自己这周的心情”“年轻时的趣事”,比如叔叔会说 “记得咱们刚结婚时,一起去郊外野餐,你还差点把饭烧糊了”,张阿姨会笑着回应 “那还不是因为你非要让我尝试生火”;第三,“发展个人兴趣”,张阿姨报了社区的书法班,每周去上课两次,回家后会把写的字给叔叔看,叔叔则加入了小区的太极拳队,每天早上去公园练习,还会教张阿姨几个简单的动作。

半年后,张阿姨说 “现在觉得孩子上大学也挺好,终于有时间跟老伴好好相处了”—— 他们不再依赖跟儿子视频缓解焦虑,反而会主动跟儿子分享 “我们今天去看了画展”“一起做了红烧鱼”。孩子成年离家不是 “夫妻关系的终点”,而是 “重新找回彼此的起点”。别让 “父母身份” 困住自己,试着重构二人世界的相处模式,在陪伴与独立之间找到平衡,才能让空巢期的婚姻更温馨。

评论列表