《桃花扇》冠绝千古,为何给作者孔尚任带来的不是荣耀却是罢官?

康熙三十九年,也就是公元1700年,刚刚晋升户部广东清吏司员外郎的孔尚任被罢官了,风头正劲的他怎么也想不到自己会被皇帝炒鱿鱼,原因何在?

这个问题不光他想知道,后世的历史学者们也在苦苦地寻找答案。

罢官是一件令人伤心的事,被罢官者总是想知道为什么,然后再想办法回到仕途中。探究原因之前我们先了解一下大名鼎鼎的文学家孔尚任是怎样当上官的。

论出身,孔尚任绝对是根正苗红,孔子第六十四代孙,妥妥的名门望户,书香世家;论能力,能写出旷世奇作《桃花扇》,文学功底可见一斑。

但他能当上官,并不是走的科举这一条路,貌似命运给他开了一个很大的玩笑,从小勤学苦读的孔尚任在学习之路上仅仅通过了童试,拿到了秀才的功名。

乡试则屡屡不中,想通过科举致仕也就遥遥无期。

然而,上天在关上一扇门的同时还是开了一扇窗,对孔尚任足够好。

在他36岁的时候,康熙皇帝南巡拜谒孔庙,参观孔林,衍圣公孔毓圻推荐他为引驾官并在御前讲经,于是咸鱼翻身的机会来了。

孔尚任凭借着渊博的知识储备和优雅自信的谈吐,得到了康熙皇帝的赏识。

“孔尚任等,陈书讲说,克副朕怀,著不拘例议用。”这是康熙皇帝的原话,“议用”这个词一出来,对孔尚任来说着实是个好消息。

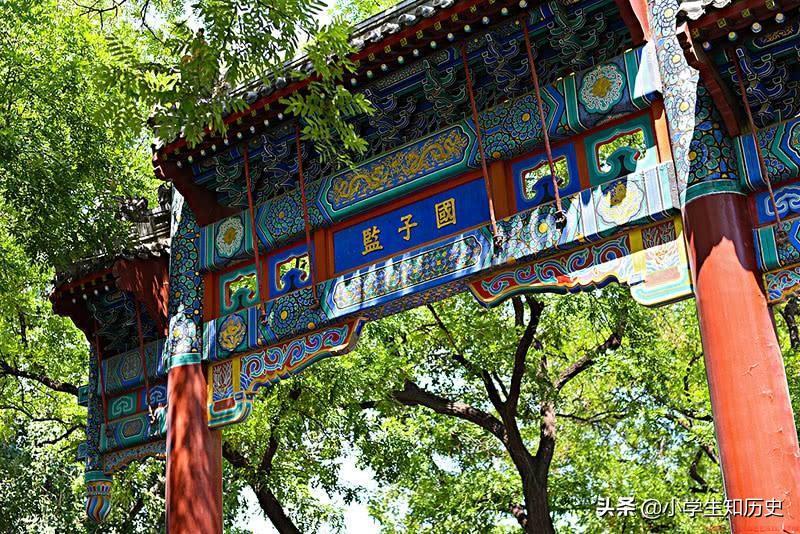

于是他由一名童生秀才提拔为国子监博士。虽然官职职阶不高、收入不多、权力不大,只是国子监的基层管理岗位,但却是实打实的“国家公务人员”。

说实话,明眼人都能看出来,孔尚任这官能当上,一部分原因是自己的才能,另一部分原因还是康熙皇帝卖了孔家的面子。

毕竟即使是“不拘例”相当于破格提拔,仅仅赐了一个没有实权的低阶文官。

康熙皇帝如此雄才大略之主,做事一定是有所图的,不可能有随随便便的赏赐,破格提拔孔尚任同样也是一计,笼络孔家之计,标榜尊孔敬孔之计。

向天下文人特别是当时的汉人展示自己爱才惜才、满汉一家的光辉形象,进而达到巩固清王朝统治的根本目的。

了解了孔尚任致仕的经过,才好研究他为何会被罢官。

有传言说,孔尚任丢官是因为自己的成名之作《桃花扇》。

因为《桃花扇》的创作背景地就在前明王朝的南京,文中虽主写男女之间的爱情故事,但真真切切地表达了前明遗民的亡国之痛。

而且,时间上也非常吻合,孔尚任对《桃花扇》非常看重,几经易稿,定稿时间为1699年,而罢官时间是在1700年。

也就是说《桃花扇》刚一定稿,孔尚任就被罢官了,还是在刚刚升迁之后,这说明罢官是皇帝突然临时的决策。

其实,孔尚任如果勤勤恳恳、老老实实地当官,与皇帝在政治上保持一致,不闹幺蛾子,应该会熬到告老还乡、荣归故里的,至少不会落得被罢官的境地。

毕竟他是康熙皇帝亲自破格任用的,只要不犯大错,一般不会有人找他的茬。

所以,被罢官的根本原因还是触犯了康熙皇帝的逆鳞,仔细想想能起到这个作用的也只有《桃花扇》了。

孔尚任的人生也正向他写的那样:“诌一曲哀江南,放悲声唱到老。”

相比于其他人,孔尚任的命运还算是好的,毕竟翻看《桃花扇》,如果有心人想要找茬,只需要稍微添油加醋,就是一本妥妥的反书。

谋逆在任何朝代都是重罪,更何况是在文字狱大兴的清朝,孔尚任着实给康熙皇帝出了个难题:这事不处理显然不行,但处理过了有可能打自己的脸。 于是就有了“冷处理”,对孔尚任看在孔家的面子上“死罪可免”,但也“活罪难逃”,不可能继续留在朝廷里。

这样看,孔尚任又是幸运的,明明是灭族是大罪,却仅仅以罢官收场。

评论列表