长勺之战,是强大的齐国对相对弱小的鲁国发起的一场灭国之战,而战争的结果却是以齐国的惨败告终。

这是春秋历史上最为经典的以弱胜强的战例,在这场战争中蕴藏着的诸多军事至理与经验,对中国古代战争有着深远的影响,甚至在中国共产党领导的革命战争中,都依然闪烁着它特有的光芒。

毛泽东对长勺之战给出了相当高的评价,毛主席在《中国革命战争的战略问题》一文中说道:“春秋时候,鲁与齐战,鲁庄公起初不待齐军疲惫就要出战,后来被曹刿阻止了,采取了“敌疲我打”的方针,打胜了齐军,造成了中国战史中弱军战胜强军的有名的战例。

而毛主席引用这个案例,要说明的不仅是“敌疲我打”的战争方法,而是从中看到了“战略退却”的重要性,这也是长勺之战鲁国之所以胜利的根本原因。

1、齐鲁强弱对比

齐国与鲁国,分别占据着当今山东省的北部和南部。春秋时期,齐国的地盘远比鲁国要大的多。

齐国是我们大家都熟悉的姜太公吕望的后代,而鲁国则是“周公吐哺天下归心”中周公旦的后代。

在两国立国之初,其治国策略就有明显的差别。姜太公注重“尊贤尚功”,以才华作为人才的标准;

而鲁国更加注重的出身,也就是所谓的贵族统治。因此,两国在接下来的发展中,齐国渐渐占据了上峰。

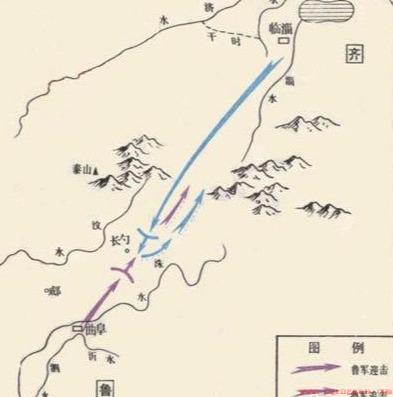

地理位置一览

与此同时,齐国的国土靠海,生存环境比较恶劣。因此就造就了齐人追名逐利、舒缓阔达,并且剽悍尚武的民风,“齐人多好技击”;

而鲁国则不然,北有泰山-沂蒙山的天险,东部是一直臣服于自己的东夷势力,地理环境优越土地肥沃,因此鲁人更多的是“厚重”、“多君子”、“有厌甲兵之心”。

由此可知,两国的国力与军士的战斗力不在同一个水平。

2、长勺之战的背景

公元前686年,齐襄公在政变中被杀害,而刚继位不到两个月的公孙无知也相继被杀,公子小白乘机登上了齐国国君之位,是为齐桓公。

刚继位的齐桓公,为避免自己的哥哥公子纠(曾在鲁国的帮助下与齐桓公争夺君位)卷土重来。为斩草除根,齐桓公毅然派兵进攻鲁国国都曲阜。

鲁国在齐国的兵威下将公子纠杀害,而管仲却在鲍叔牙的极力营救下,返回齐国。随之被齐桓公拜为宰相。春秋史上最牛逼的两个人物就此登上了历史舞台。

管仲拜相

而在此之前,齐鲁的恩怨早已存在。

公元前694年,齐桓公的哥哥齐襄公因为私情杀死了鲁桓公,而鲁国鉴于齐国的强大,只能忍气吞声。齐桓公继位后,又因为管仲的事,欺骗了鲁庄公(鲁桓公的儿子)。

因此,鲁庄公于前685年,趁齐桓公初临大位、根基不稳之际,举全国之兵,进攻齐国,史称——乾时之战。

鲁国气势汹汹而来,但战争的结果却大跌眼镜,鲁国官兵被打的丢盔弃甲,兵力十不存五,就连鲁庄公本人也差点成了俘虏。

在接连两次与鲁国的对决上,齐国都取得了很大的便宜。同时,齐桓公自继位以来,任用管仲为相,他称霸天下的野心,越来越膨胀。

鲁国是周公旦的后代,与周王室同姓,位尊爵贵,并且我们说鲁国弱,也只是相对齐国而言。在当时所有诸侯国中,鲁国也是相当强大的。

因此,称霸天下的第一步,就是拿鲁国开刀!

3、长勺之战的经过

公元前684年,齐桓公不听管仲的建议,举全国之兵剑指鲁国。这一次,齐桓公不是抱着前面为了杀一个公子纠的目的来的。而是为了满足自己的野心而发动的,旨在一举灭亡鲁国,威慑天下。

而刚经历了乾时之战和城下之盟的鲁国,此时更是人心惶惶。但出人意料的是,一个草根英雄就此登上了历史舞台。他将给这个未来的天下霸主,送给他争霸以来的第一场也是唯一一场惨败——这个人叫做曹刿。

鲁庄公与曹刿

一句“肉食者鄙,未能远谋。”的惊人论断,曹刿因此站在了鲁庄公面前。我们初中课本中著名的《曹刿论战》一文,说的便是长勺之战。

4、长勺之战的分析与毛泽东的战略思想

在长勺之战中,鲁国之所以能战胜齐国,其根本原因就是毛主席总结的四个字“战略退却”。

战略退却可以带来劣势方六个好处:

1、积极援助我方的人民;

2、有利的作战阵地;

3、兵力的全部集中;

4、发现敌人的薄弱环节;

5、使敌人疲劳沮丧;

6、使敌人出现失误。

在曹刿论战中,最有名的就是曹刿与鲁庄公之间三问三答。而在这三个问题中,最重要的又是第三个问题的答案:小大之狱,虽不能察,必以情。不管大大小小的案件,我虽然不能一一明察,但我一定根据实情来做出合理裁决。

这说明了鲁庄公对于普通的人民,给了他们“公平公正”的机会,在这句话里,隐藏着的是一个很重要的概念,也是曹刿论战的核心:取信于民。只有得到了人民的信任,才有战斗的资格。

因为军事作为政治的延续,军事行动必须取得国人们的支持和效命。而我方在处于劣势而选择退却时,可以给信任我们的人民带来危机感,增强他们一决死战的决心。这也是毛主席战略退却中的第一个概念:积极援助我方的人民。

其次,不选择主动进攻,敌人就不得不拔山涉水来找你决战。而在这漫长的战线上,我们可以根据实际情况,来选择适合决战的地点。齐国与鲁国的这场战争,地点就选在了“长勺”。

从地图上可以看到,长勺的相对位置靠近鲁国的平原地带,因此鲁国就有相当大的优势,来进行调兵增援,运送粮草以及在必要时候进行撤退。这就是毛主席所说的:有利的作战阵地和便于集结全部优势兵力。

由于鲁国在前两次斗争中都失败了,鲁庄公急于找回场子。因此两方在长勺列阵后,鲁庄公就差点犯了一个严重的错误。就是立马擂鼓出击,打算“先发制人”。但此时,曹刿阻止了他。公将鼓之。刿曰:“未可。”

一来齐军兵力占优,二来齐军士气旺盛,尤其是在心理上。因此主动出击,就很可能再次惨败,而舍弃主动出击代之以坚守阵地,寻找反攻机会才是上策。这里就第一次出现了一个最经典的战术思想——后发制人。

齐军自从乾时之战起,就一直骄傲自满,根本看不起鲁军。而看到对方始终不敢出战,就主观上判断了鲁军懦弱怯战,从而更加轻视鲁军了。接连发起了两次攻击,但鲁军坚守不出,持重防御,使得齐军无功而返。

这也正是曹刿想让齐军达到的心里预期,这里又出现一个战争史上重要的结论——骄兵必败。

而在这两次攻击中,齐军先从临淄行驶到长勺,千里奔袭,本就比鲁军要辛苦得多。进攻比之于防守,花费的力气更大,因此齐军在此时战斗力以及气势上就已经出现了明显的下降。

随后,齐军三鼓,准备再次进攻。但是在前两次的来回进攻中,齐军军形已经开始散乱,因为进攻后再退回,在行动的过程中是无法时时保持队形的。

因此曹刿在对方三鼓之时,敏锐的抓住了敌人立足未稳之际——刿曰:“可矣。”齐师败绩。而这里恰恰就是毛主席所说的:使敌人出现失误,发现薄弱环节,找准机会,一举克敌。

评论列表