周末下午的咖啡馆里,穿米色毛衣的女生正低头翻散文书,手边的焦糖拿铁冒着轻烟。坐在斜对面的男生看了她好几次,终于起身走过去,却开口就问:“你好,能加个微信吗?我觉得你特别好看。” 女生愣了一下,轻轻摇头:“不好意思,我不太方便。” 男生没放弃:“就加一下嘛,我又不是坏人,以后说不定能约着喝咖啡。” 女生只好把书合上,拎起包换了个位置。

这段尴尬的搭讪,问题不在 “要微信” 本身,而在男生忽略了 “心理边界”—— 他没先观察对方是否处于 “可交流状态”,也没给对方留拒绝的体面。真正舒服的搭讪,第一步是 “判断边界信号”:比如对方戴降噪耳机、手机横屏播放视频,或是对着电脑敲键盘,这些都是 “暂时不想被打扰” 的信号;而如果对方偶尔抬头观察环境、手边没有紧急事务,才是相对安全的交流时机。

另一个边界感细节,是 “开场白不直奔目的”。就像咖啡馆场景,更得体的方式可以是:“你好,抱歉打扰一下 —— 我刚才点单时纠结好久,看到你点的焦糖拿铁,想问问这款口感怎么样?我怕太甜了。” 这样的开场白以 “场景关联” 为切入点,没有直接索取联系方式,既给了对方回应的空间,也传递出 “我不是只为加微信而来” 的诚意。

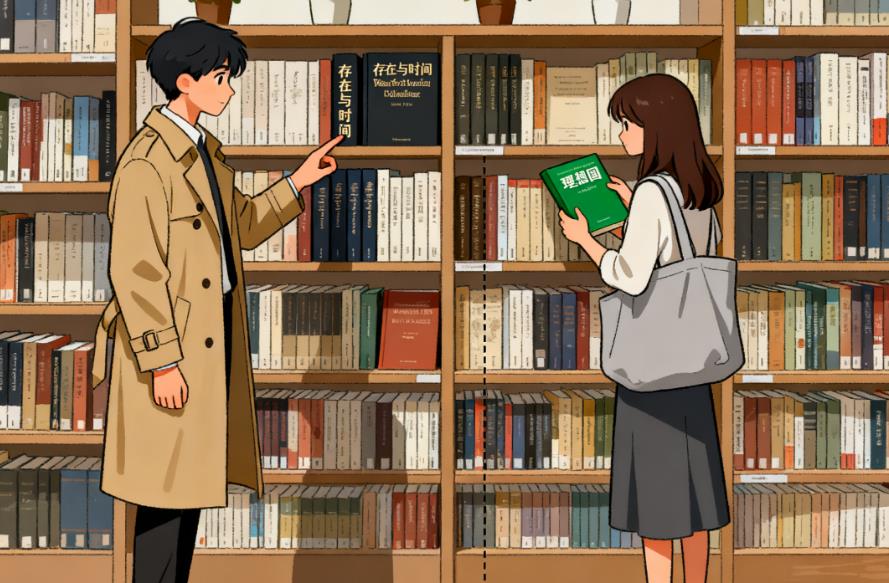

即便对方愿意交流,也要注意 “肢体边界”:保持半米左右的距离,不盯着对方眼睛看太久,手势自然不挥舞。曾有读者分享过一次舒服的搭讪经历:在书店里,男生看到她拿的摄影集,轻声说:“这本我之前也翻过,里面拍的老街特别有烟火气。” 两人聊了几句摄影,男生临走前才说:“今天聊得很开心,如果你不介意,我想加个微信,以后看到好的摄影展可以分享给你。” 她爽快地同意了 —— 因为整个过程里,男生既没过度热情,也没让她觉得有压力。

搭讪的本质是 “建立初步连接”,而不是 “必须成功加微信”。尊重对方的节奏,不强迫、不纠缠,哪怕被拒绝也礼貌退场(比如笑着说 “没关系,打扰你了”),才是既尊重他人、也保护自己情绪的方式。毕竟,真正能发展成后续关系的连接,从一开始就该是让人舒服的。

评论列表